「投資で一番大切な20の教え」って有名な本。

サクッと読める要約ないかな?

この記事は、「投資で一番大切な20の教え」という本の要約記事となります。

この記事で分かること

「投資で一番大切な20の教え」 第15章の要約から

- 市場を上下するサイクル。自分の今の立ち位置を知る重要性

- 市場予測との付き合い方

- 常識に合わせて、現状に目を凝らす重要性

この記事の信頼性

「投資で一番大切な20の教え」 著者は ハワード・マークス

ウォーレン・バフェットも一目置く投資家として有名。

バフェットいわく、「ハワード・マークスからの顧客向けレターは、真っ先に読む」とのことです。

オークツリー・キャピタル・マネジメントの会長兼共同創業者

オークツリー・キャピタル・マネジメントは、ロサンゼルスを拠点とした投資会社で、運用資産は8000億ドル以上。

高利債投資や不良債権への投資を得意とする。

ウォートン・スクールにて金融を学び、シカゴ大学にてMBAを取得。

引用 アマゾン 商品紹介ページ 「投資で一番大切な20の教え」より

この記事を書いたひと

✔ 株式投資歴10年

✔ 国内外個別株、インデックス投資

✔ 投資関連本は山ほど読んで勉強しています!

投資で勝つには、著名投資家の本で学ぶことが一番の早道です。

そこでこの記事では、「投資で一番大切な20の教え」を要約しました。

- バフェットがこの本を大絶賛。大量購入してバークシャーの株主総会で配布した

- 世間でも「名著」と名高いから

- 私自身も読んでみて、まれにみる有益な投資本だと考えるから

※ ご参考までに、アマゾンでの評価は★4つ(387件)

「投資で一番大切な20の教え」を繰り返し読んでいる者としては、

詳しく要約したほうが、読者に有益なのでは?

と感じました。

ハワードの言葉や表現を大事にした要約を心がけました。

本記事を読むメリット

- 【未来予測より大事】現状の分析の重要性がわかる

- 未来予測をせずに、投資に勝つヒント

- 大事なポイントを要約。時短

Contents

要約

第15章 今どこにいるか感じとる

この先どうなるか知る由もないかもしれないが、今どこにいるかについては、よく知っておくべきだ。

自分が今立っている、サイクルの位置を知る

市場サイクルは、投資家に厳しい試練を課していると言える。

なぜなら、

- 市場サイクルの上下動は、避けられないから

- 市場サイクルは、投資家のパフォーマンスを著しく左右するから

- 市場サイクルの期間、反転のタイミングは、予測不可能だから

つまり我々は、「絶大に影響力を及ぼすが、あらかじめ知ることは難しい力」に対処しなければならないのだ。

そのためには、どうするればよいのか?

私は、考えられる答えが3つある。

- サイクルの予測は不可能ではない。だから、より一層未来の予測に力を注ぐ

- 未来を分からないとし、サイクルの存在を無視する

- 自分がサイクルのどの位置に立っているか、どのような行動をとるかつきとめようとする

サイクルの予測は不可能ではない。だから、より一層未来の予測に力を注ぐ

私の経験、膨大なデータから分かること。

サイクルに関して、「避けられない」ということしか予測できないこと。

サイクルの期間の長さ、反転のタイミングがいつかなど、未来を予測することは難しい。

未来は分からないとし、サイクルの存在を無視する

いわゆる「バイ・アンド・ホールド」アプローチ。

予測に力を注ぐ代わりに、よい資産に投資してずっと保有し続ける方法であり、有効であると考える。

自分がサイクルのどの位置に立っているか、どのような行動をとるのかつきとめようとする

私が、圧倒的に正しいものだと考える答えがこれである。

この先どうなるか分からない。

しかし、今どこにいるかについてよく知ること。

サイクルが変動するタイミングや振れ幅は、予測できない。

しかし、

- 我々が、今サイクルのどの位置に立っているかを解明し、

- その結論にしたがって行動するように、努めることが不可欠である。

次に何が起きるか正確には分からない

振り子の振動を、正確に予測することはできない。

それよりも、力を注ぐべきことは、以下の3点

- 相場が振り子の軌道の一端に達するときに備えて、警戒を怠らない

- 変化に応じて、自分の行動を調整する

- サイクルの頂点、谷底で多くの投資家を完全に間違った行動へと駆り立てる群衆の振る舞いに、歩調を合わせない

現状を理解すれば、「将来の出来事」と「それについて何をすべきか」という点に関する貴重な洞察が得られる。

しかし、サイクルのどの位置に立っているか分かっても、次に何が起こるか正確に分かるわけではない。

現状に目を凝らす

現状を知るためには、努力が必要だ。

その努力において、必要不可欠と思われる概念を紹介する

- 今、何が起きているか、アンテナを張り巡らせる

- 周りで起きていることが、どんな影響をもたらすか理解する

- 現状に目を凝らし、そこから何をすべきか、答えが浮き上がってくるのを待つ

今、何が起きているか、アンテナを張り巡らせる

自分の身の周りで何が起きているか気づいていない者は、そのせいで痛い目に合う、と私は考える。

未来を知るのは困難だが、現状を理解するのはそれほど難しくない。

必要なのは、「市場の温度を測る」ことだ。

- 状況に気を配る

- 洞察力を働かせる

- 周りがどのように振る舞っているか読み取る

以上を行えば、自分はどうするべきか判断できる。

周りでおきていることが、どんな影響をもたらすか理解する

- 日々の出来事が、市場参加者の心理や投資環境にどのような影響を与えるか?

- そしてそれに対して、自分はどう行動すべきか?

理解しようとしている人は少ない。

ほかの者が積極果敢に買っている時は、とても用心深くなるべきだ。

ほかの者が恐怖で身動きが取れないときは、積極果敢になるべきだ。

だから、周りを見渡して自問しよう。

- 投資家は、楽観的か?悲観的か?

- メディアに出るコメンテーターは、「買え」と言うか?「買うな」と言うか?

- 新手の投資商品は、すんなり市場で受け入れられたか?

- 新株発行やファンドの新設。金儲けのチャンスと受け入れられたか?

- 資金調達は容易か?

- PERは、歴史的に見て高い?低い?

上記の答えは、未来の予測をしなくても導き出せる。

現状に目を凝らし、そこから何をすべきか、答えが浮かび上がってくるのを待つ

将来は、予測不能である。

将来について推測しなくても、現状に目を凝らせば、卓越した投資判断を下すことができる。

市場は、ふだんから次にとるべき行動を指し示すわけではない。

しかし、極端な状況に達すると、きわめて重要なメッセージを発する。

未来予想ではなく、現状分析する

- 現状を正確に見極めることの重要性

- 未来を予測しようとすることの愚かさを説明

上記を理解するのに、破滅的な金融危機ほどふさわしいものはない。

あとから振り返れば、2007年半ばに金融危機が発生するまでの数年間は、(知らず知らずのうちに)リスクをとることの歯止めがきかなくなった時期であった。

あとになってリスクを認識しても、あまり意味はない。

ここで、疑問なのは、

- 警戒態勢をとり、

- 現状に目を凝らしていれば、

2007~2008年の市場暴落の打撃を、まともにくらわずに済んだのか?

という点だ。

2007年当時の熱狂ぶりは、すさまじい。

低金利と緩い融資基準が、いとも簡単に資金を借りられる状況を作り出した。

そして、行き過ぎた水準のレバレッジを利かせる風潮を生み出した。

これらの出来事を考慮すれば、「現状に目を凝らす」だけで暴落の打撃をまともにくらわずに済んだ。

資金は有り余っているのに、投資先が少なすぎる

思慮深い投資家にとって世界一恐ろしいこの言葉は、当時の状況をきわめて的確に示している。

この危険な時期、思慮深い投資家が、周りの状況を見ていれば、

- 人々の強欲が、恐怖を退けていること

- 市場が、「猜疑心のない高リスクなもの」に変貌していること

に気づいていただろう。

2000年代、新たに生まれ、幅を利かせる金融工学技術や潮流によって、「リスクはなくなった」という説が語られていた。

魔法のような話である。

2007年金融危機後、「最新の金融工学によってリスクがなくなった」は、完全な誤りであることが明らかとなる。

- リスクは、消えていない

- 投資家の過信と不十分な猜疑心のために、むしろリスクは高まっていた

投資家は、

- これから何が起きるのかがわかるほど感覚を研ぎ澄まし、

- 行動を起こす自信を持っていれば、

- リスクを軽減し、大儲けできる絶好のチャンス

加熱した市場の温度を測り、なおも上昇しつづける市場という飛行機。

そこから、飛び降りるだけでよかったのである。

私の主張は、こうだ。

未来を予測しようとするのではなく、現状とそれが及ぼす影響に対応すべきである。

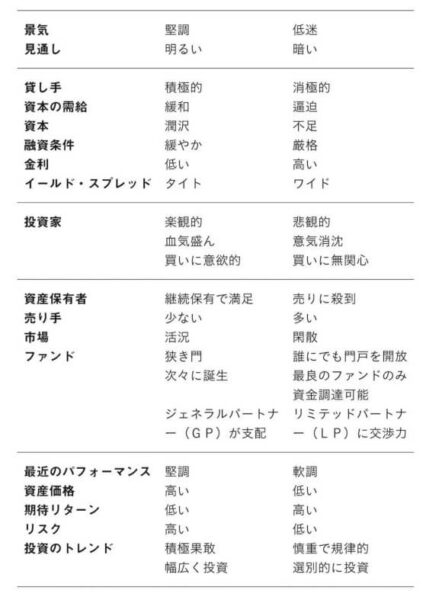

貧乏人のための市場評価ガイド

ここでは、将来の市場の温度を測るのに、役に立つ簡単な評価方法を紹介したい。

それぞれの項目について、現状に近いと思う方に〇をつけよう。

| 〇が左に多い場合 | 市場の状況はよいから、守り |

| 〇が右に多い場合 | 市場の状況は悪いから、攻める |

まずは、表に出てくる言葉の2つ説明。

イールド・スプレッド

債券同士の利回り格差や株式と債券の利回り差を指し、それぞれの利回りを比較することで相対的な割高感・割安感を判断する指標のひとつとなる。

出典 『野村証券』 イールドスプレッド より

「リミテッド・パートナー」「ゼネラル・パートナー」

業務に関与せず、出資額を限度に有限責任で共同所有する者をリミテッド・パートナー、業務を執行し、無限責任を負う者をゼネラル・パートナーという。

出典 『不動産ジャパン』 リミテッド・パートナーシップ より

聞き慣れない言葉も多い表です。

参考程度で、ご覧ください。

自分の周りで起きていることを突き止める

市場のサイクルが、軌道の真ん中である「幸せの中心点」で止まることは稀だ。

ここから先に生まれるのは、

- リスクか?

- チャンスか?

- 投資家はどのように対処すればいいか?

私の答えは単純だ。

- 自分の周りで何が起きているかを突き止めることに力を注ぐ

- その結論に基づいて、どう動くのか決める

実践していること

第15章の結論は、

- 自分の周りで何が起きているかを突き止めることに力を注ぐ

- その結論に基づいて、どう動くのか決める

「どう行動するか」の前に、まずは「自分の周りで一体何が起きているか」知らなければ、動きようがありません。

そこで、ポイントは3つ

- WBS(ワールド・ビジネス・サテライト)を見る

- 【10年継続中】WBSの見方

- 経済ニュースを継続してみることのメリット

WBS(ワールド・ビジネス・サテライト)を見る

結論としては、「WBSで経済ニュースを見る習慣を、身に着けてはいかがでしょうか」という提案になります。

私の経験上、最もラクに継続して経済ニュースを取得できた方法だからです。

WBS以外の経済ニュースで試しましたが、続かず。

WBSだけ、ずっと見ています・・・

経済ニュースを日ごろから見ることで、市場や経済状況が掴みやすい。

すなわち、「自分の周りで何が起きているか」が、経済ニュースを継続的に見ることで、ある程度分かるようになります。

WBS(ワールドビジネスサテライト)は、

- テレビ東京系列で平日放送

- 1998年スタート。経済情報中心に扱う情報番組

- 「ワールドビジネスサテライト」略して「WBS]

「経済ニュース」と聞くと、堅苦しいイメージ。

しかし、WBSは、

- 非常にとっつきやすい番組

- メインキャスターは、大江さんと佐々木さん。お二人の温かい雰囲気が、小難しい経済ニュースを中和

- 一部で、「バラエティー番組並み」との批判

眉間にグッとシワが寄るような、小難しい経済ニュース。

毎日見る方がはるかに苦痛です。

一時期、

投資家だから、日経新聞を毎日読むぞ!

と頑張りましたが、無理でした。

投資家として、毎日のように経済ニュースを見るならば、このくらい敷居の低いほうが続けやすいです。

【10年継続中】WBSの見方

WBSは、1時間ほどの番組。

毎日見るとなると、なかなか忙しくて見ることができないという方も多いはず。

そこで、10年ほど継続して見ている私から、誰でもラクに続ける方法をご紹介します。

前提として、

毎日のように続けて見ることを重視

具体的な方法は2つ。

- 録画、1倍速で見ること

- 毎日見なくていい

【方法1】録画、1倍速で見ること

毎日のようにリアルタイムで見るとなると、時間がない方には厳しい。

よって、「録画」したものを見ます。

「録画」で見ることで、CMを飛ばせます。

それだけでも、かなりの時短になります。

また、「録画」ですから、自分の好きな時間に見ることもできます。

さらに、早送り「1倍速」で見ます。

我が家のDVDプレーヤーの場合、1倍速で見ると、いわゆる「早口」になります。

アナウンサーの「早口」ニュースを見ても、

- 十分に聞き取れる

- 字幕(テロップ)があるため「読む」も併用。支障がない

「録画」+「1倍速」で見る。

だいたい25分もあれば、「今日のWBS」は、ササっと見ることが可能です。

【方法2】毎日見なくていい

なるべく、見るようにしているという感じです。

なぜなら、経済ニュースを通じて、おおまかな市場や経済状況を知るために見ているからです。

世界中で起きる、経済上の毎日の出来事を、目を皿にして知るためではないからです。

- どうしても忙しい日。1~2日くらいは、番組を見ないときもあり

- トップニュースだけ見て、今日は終わりにするもあり

- 家事をしながら、耳だけ傾けてニュースを「聞く」だけ

とにかく、ラクに「続ける」にはどうしたらいいか?

自分なりにいろいろ試してみることが大事です。

経済ニュースを継続してみることのメリット

以下の点は、経済ニュースを継続してみることで分かること。

- 自分の周りで何が起きているか

- 上げ相場や下げ相場

- 市場の温度感や雰囲気、経済状況など

「頭での理解」より、「肌で分かる」という感覚。

たとえば、市場の状況はよいけど、なんだかイヤな予感や雰囲気を感じるなど。

俗にいう「直観」が働くようになります。

また、継続してみることで、経済の知識がグングン蓄えられます。

- 世界中で今日起きた、経済や投資にとって重要な出来事をプロが厳選

- 厳選されたニュースに対して、テレビに出るほどの優秀な専門家による、丁寧な解説

- 毎日のように繰り返す

すごく効率のいい経済や投資の勉強になるのは、間違いありません。

私の経験上、映像で見た方が、新聞・本のような活字より記憶に残りやすい。

以上、「自分の周りで何が起きているか」知るために、経済ニュースを「ラクして」「継続して」見ましょうという話でした。

まとめ

いかがでしょう。

まとめてみます。

サイクルのどの位置に立っているか分かっても、次に何が起こるか正確に分かるわけではない。

未来を予測しようとするのではなく、現状とそれが及ぼす影響に対応すべきである。

15章の結論は以下の通り。

- 自分の周りで何が起きているかを突き止めることに力を注ぐ

- その結論に基づいて、どう動くのか決める

実践していること

- WBS(ワールド・ビジネス・サテライト)を見る

- 【10年継続中】WBSの見方

- 経済ニュースを継続してみることのメリット