「投資で一番大切な20の教え」って有名な本。

サクッと読める要約ないかな?

この記事は、「投資で一番大切な20の教え」という本の要約記事となります。

この記事で分かること

「投資で一番大切な20の教え」 第16章の要約から

- 投資における運の影響力の大きさ

- 投資家は知っておきたい、タレブの「違った歴史」について

- 運が左右する投資の世界。気を付けるべきこと

この記事の信頼性

「投資で一番大切な20の教え」 著者は ハワード・マークス

ウォーレン・バフェットも一目置く投資家として有名。

バフェットいわく、「ハワード・マークスからの顧客向けレターは、真っ先に読む」とのことです。

オークツリー・キャピタル・マネジメントの会長兼共同創業者

オークツリー・キャピタル・マネジメントは、ロサンゼルスを拠点とした投資会社で、運用資産は8000億ドル以上。

高利債投資や不良債権への投資を得意とする。

ウォートン・スクールにて金融を学び、シカゴ大学にてMBAを取得。

引用 アマゾン 商品紹介ページ 「投資で一番大切な20の教え」より

この記事を書いたひと

✔ 株式投資歴10年

✔ 国内外個別株、インデックス投資

✔ 投資関連本は山ほど読んで勉強しています!

投資で勝つには、著名投資家の本で学ぶことが一番の早道です。

そこでこの記事では、「投資で一番大切な20の教え」を要約しました。

- バフェットがこの本を大絶賛。大量購入してバークシャーの株主総会で配布した

- 世間でも「名著」と名高いから

- 私自身も読んでみて、まれにみる有益な投資本だと考えるから

※ ご参考までに、アマゾンでの評価は★4つ(387件)

「投資で一番大切な20の教え」を繰り返し読んでいる者としては、

詳しく要約したほうが、読者に有益なのでは?

と感じました。

ハワードの言葉や表現を大事にした要約を心がけました。

本記事を読むメリット

- 投資における運の影響力を知る

- 運の影響力を考慮した投資方法を学べる

- 大事なポイントを要約。時短

Contents

要約

第16章 運の影響力を認識する

時として、起こりそうもない、あるいは不確実な結果が起きるという危険な賭けをした者が、天才のように評価されることがある。

だが、それは幸運で大胆であったがために実現したのであり、スキルがあったからではないと認識すべきだ。

その投資の天才。運がよかった?スキルがあった?

投資の世界は、

- 未来が予測でき、

- 特定の行動が必ず特定の結果につながるような、

- 秩序正しい論理的な

場所ではない。

むしろ、投資に関することの大半は、運に左右される。

本章では、ナシーム・ニコラス・タレブ著『まぐれ』から、アイディアをいくつか借りて、運という要素を深く追求したい。

「ランダムな事象によって生じた結果」と「ランダムではない事象によって生じた結果」は、全く違うものだ。

投資において、運用マネージャーの投資成績は、

- マネージャーのスキルによるものだったのか

- ただ運がよかっただけなのか

どれだけランダム性に左右されているか検討することが不可欠である。

投資成績は、「ほかにどのような結果がありえたか」ということを念頭に置いて考えるべきである。

この「実際に発生した歴史」と、同じような確率で「起きる可能性があった(別の)結果」のことを、タレブは「違った歴史」と名付けている。

起こりそうもない、あるいは不確実な結果が起きるという危険な賭けをした者が、天才と評価されるときがある。

だが、それは、幸運で大胆であったためだ。

スキルがあったわけではないと認識するべきだ。

このことは、上げ相場の局面でよく分かる。

たいていの場合、最も高いリターンを手にする者は、最も高いリスクを取った者だ。

だからといって、最もすぐれた投資家ではない。

「運に恵まれただけの投資家」と「能力を持った投資家」

ランダム性は、投資成績に貢献する(あるいはめちゃめちゃにする)。

そのことを十分に認識している者はほとんどいない。

だから、今までうまくいっていた戦略にも危険が潜んでいることは、見逃されがちなのだ。

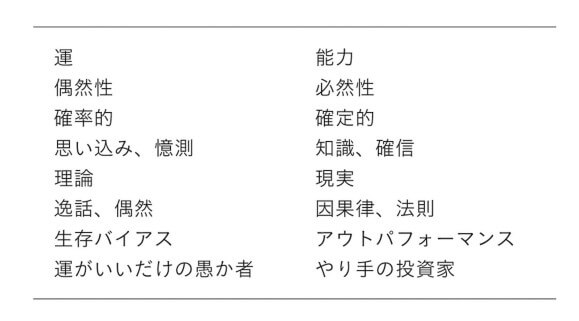

以下は、タレブの考え方が一目で分かる表である。(『まぐれ』から引用)

表の読み方は、左の言葉が「実態」、右の言葉は「勘違い」。

たとえば、

- 「運」は、「能力」と勘違いされる

- 「偶然性」は、「必然性」と勘違いされる

- 「確率的」は、「確定的」と勘違いされる など

我々はみな、物事がうまくいっているとき、

- 運が能力に思えること

- 偶然の出来事も、因果性があって起きたように感じる

- 「運が良いだけの愚か者」が、「やり手の投資家」に見える

ランダム性が、こうした錯覚を引き起こす可能性があることを知ることはできる。

しかし、「運に恵まれただけの投資家」と、「能力を持った投資家」の見分けがつきやすくなるわけではない。

それでも、つねに「運に恵まれただけの投資家」と「能力を持った投資家」を、見分けようと努力する必要がある。

投資家の評価は、分不相応

タレブの重要な論旨は、基本的に私の考えと一致する。

- 投資家は、いつも「間違った理由によって」正しいとみなされる

- 決断が正しかったかどうか結果で判断することはできない。しかし、人々は結果で評価を下す

- 短期的には、ランダム性そのものがあらゆる結果を生み出しうる

こうした背景から、投資家は、しばしば分不相応な評価を受ける。

たった1度のすばらしい功績で、名声を得る。

しかし、その功績がたまたま運がよかった偶然の産物の可能性もある。

投資家の実力を判断にするのに、膨大な観察記録が必要となる。

なぜなら、運が良いだけでは、よい投資結果を続けて残すことは難しいからだ。

決断の良し悪しは、結果で判断できない

タレブが、「違った歴史」(起きた可能性がそれなりにあったと思われる別の出来事)と呼ぶ概念は、非常に興味深い。

特に、投資の世界に当てはまるものでもある。

ある行動がよい結果をもたらしたとしよう。

しかし、その背景にあった決断が、賢明であったとは限らないのだ。

最終的にその決断を成功に導いたもの。

実は、起きるとは全く考えられていなかった出来事であり、運がよかっただけかもしれない。

つまり、その決断は、軽率だった可能性もある。

そして、数多くの「違った歴史」のどれかが実現していれば、その決断は誤ったものになっていたかもしれない。

1963年 ウォートン・スクールに入学した私が最初に学んだことの1つ。

決断の良し悪しは、結果で判断されるものではない

タレブの言葉を借りると、偶然が、

- 「軽率な決断」→「よい結果」へ

- 「すぐれた決断」→「悪い結果」へ

導く可能性がある。

「すぐれた決断」とは、どういうものだろうか?

「すぐれた決断」というのは、論理的で知力に秀でた情報通が下した決断。

そして、結果がわかる前に、すぐれているとみなされるものだ。

- 堅実な分析に基づいて、優れた決断をした。しかし、異常事態が起きて損をした

- 一か八かヤマを張って、利益を上げた

これらは、事が起こったあとでも、本当はどちらかだったかを、知ることは難しい。

つまり、誰が最良の決断を下したのかを知ることはできない。

一方で、過去のリターンは容易に評価できるため、誰が「儲かる決断」を下したのか分かりやすい。

「すぐれた決断」と「儲かる決断」は、混同されがち。

しかし、洞察力のある投資家は、その違いを十分に認識しているはずだ。

短期的には、投資がうまくいかないときもある。

しかし、長期的には、すぐれた決断が投資成績を向上させると信じるほかない。

「知っている派」「知らない派」

14章で紹介した2種類の投資家。

未来を知りうるとする「知っている派」、未来は分からないとする「知らない派」である。

シナリオ

「知っている派」は、未来の状況を1つに断定。

あるシナリオで、リターンが極大化する投資を行う。

その他の可能性については、無視する。

「知らない派」は、実現しそうな複数のシナリオを想定。

好リターンと共に、悲惨な結果につながらない投資を行う。

考え方

「知っている派」は、投資の際に出てくる1つのシナリオを予想。

成功すれば、自分の先見の明を誇り、失敗すれば、不運。

「知らない派」は、投資は確率的であり、神頼み。

投資がうまくいってもいかなくても、自分の力量はある程度、限られているとする。

投資の実力

「知っている派」は、1~2回の成功・不成功で投資の勝ち組、負け組を決める。

「知らない派」は、投資の実力は1回では分からない。

何回も観察してから、投資の実力を測るべきと考える。

※以下、表にまとめます。

| 知っている派 | 知らない派 | |

| シナリオ | 未来は1つ。 その他の可能性は無視。 | 複数のシナリオを想定 |

| マインド | 成功は、自身の先見の明。 失敗は、不運 | 神頼み。 自分の力量の影響は限定的 |

| 実力 | 1~2回の投資成績で判断 | 何回も観察して、投資成績で判断 |

「知らない派」は、慎重である。

次の策も、平凡な結果に終わるかもしれないことを受け入れる。

自分が卓越した投資家かどうか、長い目で見れば明らかになると考える。

投資では、人々は結果の数字にこだわる。

しかし、本当に問いただすべきは、

- 起きた出来事と同じく、起きる可能性があった別の出来事も、投資家が認識していたか

- 他の出来事が起きていたら、投資の成績はどうなっていたのか

である。

運を考慮した、思慮深い投資家

ランダム性が、投資成績に及ぼしうる影響力の甚大さに気づくと、あらゆることが全く違う視点で見えるようになる。

「知っている派」の行動は、あらかじめ知り、たった1つの未来という考え方に基づく。

「知らない派」の行動は、将来の出来事を確率分布で考える。

最も起きる確率の高い結果が1つあると考える。

それと同時に、他にも起きる可能性のある結果がたくさんあると知っている。

知らない派は、ときとして「他にも起きる可能性のある結果」の方が、高い確率で起きることがあることも知っている。

運を考慮した投資の5つのポイント

- 知りうることを重視する

- 本質的価値を重視する

- ディフェンシブ(防御重視)な投資

- 群衆とは、逆に動く

- 懐疑的な目

知りうることを重視する

市場や経済全体を予測することは、難しい。

業界、企業、個別銘柄など、知りうることの中から、割安な投資先を見つけるべき。

本質的価値を重視する

未来はどうなるか分からない。

だからこそ、資産の本質的価値を拠り所にする。

資産の本質的価値の分析に基づいた確固たる見解を持つ。

そして、本質的価値より安く買える機会があれば、買うことだ。

ディフェンシブ(防御重視)な投資

起こり得る結果は、逆風になる公算が高い。

だからこそ、ディフェンシブな投資を実践する必要がある。

最大限のリターンを確保することよりも、悪い結果が生じたときに確実に生き残れるようにする。

群衆とは、逆に動く

市場が、極端な状況になったときは、群衆とは逆の動きをする。

すなわち、

- 相場の低迷期には、積極果敢に動く

- 相場が高騰期には、慎重になる

懐疑的な目

投資結果が、どのような要因によって生じたか不明瞭なときが多い。

検証を重ねて解明されるまで、投資戦略とその結果(良くても悪くても)を懐疑的な目で見なければならない。

思慮深い投資とは、以下の5点。

- リスクに対して、健全な尊敬の念を抱くこと

- 未来がどうなるかわからない、と意識すること

- 将来は確率分布の世界であると考え、それに基づいて投資をすること

- ディフェンシブな投資にこだわること

- 落とし穴に陥らないように、気を引き締めること

実践していること

長く株式投資をしてみて分かること。

株式投資は、運の影響力がかなり大きい

不運で一発退場にならないようにする、「防御重視」な投資を心がける。

これに尽きます。

ディフェンシブ(防御重視)な投資

起こり得る結果は、逆風になる公算が高い。

だからこそ、ディフェンシブな投資を実践する必要がある。

最大限のリターンを確保することよりも、悪い結果が生じたときに確実に生き残れるようにする。

要約より引用

10年以上、株式投資をしていると、

- 企業を徹底調査。買うタイミングもバッチリ!(安く買う) → 大損

- 「しまった!高く買いすぎた!」 → なぜか株価高騰し、儲かる

どんなに優れた投資をしていても、損するときがある。

一方で、どんなに間違った投資をしても、儲かるときがある。

イヤというほど、経験します。

気味が悪いことに、あとからどんなに検証してみても、「なぜそうなったのか?」、サッパリ分からないことが多い。

いまのところ、私は投資家として生き残っています。

10年以上生き残ったのは、投資スキルのおかげ!

と胸を張って誇りたいところ。

でも、自分の心の奥底にある本音は、違います。

ただ、単に運がよかっただけ・・・

懐疑的な目

投資結果が、どのような要因によって生じたか不明瞭なときが多い。

検証を重ねて解明されるまで、投資戦略とその結果(良くても悪くても)を懐疑的な目で見なければならない。

要約より引用

最後に、投資と運について。

有名な投資本からの引用を、2つご紹介します。

投資というアートには、あまり知られていない特性がある。

大して努力もせず、能力にも恵まれていない素人の投資家が、大儲けといかないまでも、まずまずの利益をあげられることだ。

出典 『賢明なる投資家』 ベンジャミン・グレアム 著 パンローリング株式会社 出版

次は少し長いですが、とても有益な文章。

そのまま引用します。

どんな中途半端な金儲けの方法でも、あなたに運があればうまくいくだろう。

けれども、あなたが不運なときは、どんな方法もうまくいかない。

(本の)著者のなかには、幸運の役割を認めている人もいる。

しかし、チューリッヒの公理は、幸運の役割を認めるに留まらない。

運こそが、投機の成功や失敗において最も強力な要因であるという基本的前提に立っている。

しかし、(本の)著者のほとんどは、運を無視したり、存在しないふりをしたり、あるいは、その部分の話をできるだけ省略しようとする。

出典 『マネーの公理』 マックス・ギュンター著 日経BP 出版

なお、文中に「投機」とあります。

株式投資も「投機」の側面があるので、文章は該当すると判断できます。

以上、「不運に巻き込まれて、一発退場しないように、防御重視の投資を心がけよう」という話でした。

まとめ

いかがでしょう。

まとめてみます。

投資に関することの大半は、運に左右される。

「運に恵まれただけの投資家」「能力を持った投資家」の見分けがつきにくい。しかし、見分ける努力をするべき。

決断の良し悪しは、結果で判断されるものではない

ランダム性が、投資成績に及ぼしうる影響力の甚大さに気づくと、あらゆることが全く違う視点で見えるようになる。

運の影響力を考慮した投資の5つの注意点

- 知りうることを重視する

- 本質的価値を重視する

- ディフェンシブ(防御重視)な投資

- 群衆とは、逆に動く

- 懐疑的な目