「投資で一番大切な20の教え」って有名な本。

サクッと読める要約ないかな?

もう少し詳しい要約した記事ないかな?

このように、お考えではありませんか?

この記事でわかること

「投資で一番大切な20の教え」の7章要約から

・ マークスが説く「リスク」の取り方

・ 優れた投資家になるための「リスク・コントロール」の重要性

この記事の信頼性

「投資で一番大切な20の教え」という本の要約記事となります。

著者は ハワード・マークス

ウォーレン・バフェットも一目置く投資家として有名。

バフェットいわく、「ハワード・マークスからの顧客向けレターは、真っ先に読む」とのことです。

オークツリー・キャピタル・マネジメントの会長兼共同創業者

オークツリー・キャピタル・マネジメントは、ロサンゼルスを拠点とした投資会社で、運用資産は8000億ドル以上。

高利債投資や不良債権への投資を得意とする。

ウォートン・スクールにて金融を学び、シカゴ大学にてMBAを取得。

引用 アマゾン 商品紹介ページ 「投資で一番大切な20の教え」より

この記事を書いた人

✔ 株式投資歴10年

✔ 国内外個別株、インデックス投資

✔ 投資関連本は山ほど読んで勉強しています!

投資で勝つには、著名投資家の本で学ぶことが一番の早道です。

しかし、投資本がたくさんあり、有益なのか分かりづらいという問題があります。

そこで、「投資で一番大切な20の教え」を紹介します。

・ バフェットがこの本を大絶賛。

大量購入してバークシャーの株主総会で配布したから

・ 世間でも「名著」と名高いから

・ 私自身も読んでみて、稀に見る有益な投資本だと考えるから

※ ご参考までに、アマゾンでの評価は★4つ(387件)

本記事は、「投資で一番大切な20の教え」要約です。

いろいろな要約記事をネットで拝見しました。

「投資で一番大切な20の教え」は、投資中級者向けの本です

多くの要約記事では、難しいものを大変にわかりやすく説明されています。

「投資で一番大切な20の教え」を繰り返し読んでいる者としては、

もう少し詳しく要約したほうが、読者にもっと有益なのでは?

と感じました。

なぜなら、本文を読んでみると、投資家にとって、極めて有益な言葉が頻繁に出てくるからです。

そのような言葉のシャワーを、読者が浴びることを大事にしながら、要約しました。

最初、本屋で「はじめに」を立ち読み。

体にビビッときました、「これはすごい名著だ!」と。

本書を「投資のバイブル」として、繰り返し読んできました。

すごくいい本だけど、その都度最初から読むことは時間がかかるなぁ・・・

かといって、ネットの要約記事を読むと端折りすぎて物足りないし・・・

そんな悩みがありましたので、同じような悩みのある方のお役に立てれば幸いです。

本記事をご覧いただければ、こんなメリットがあります。

・ リスク「回避」と「コントロール」を明確に区別することで投資成績が上がること

・ 投資の達人から学ぶ!「リスク」の深い理解

Contents

要約

・ リスクを理解し(第5章)

・ リスクが高まったときにしっかり認識すること(第6章)

・ 最後に、リスクをコントロールすること(第7章)

※ リスクを理解する5章、6章もあわせてご覧ください。

-

【要約】投資で一番大切な20の教え 5章 リスクを理解する

このように、お考えではありませんか? この記事でわかること 「投資で一番大切な20の教え」の5章要約から ・ マークスが考える「リスク」とは? ・ 「リスク」に関する深い考察 この記事の信 ...

続きを見る

-

【要約】投資で一番大切な20の教え 6章リスクを認識する

このように、お考えではありませんか? この記事でわかること 「投資で一番大切な20の教え」の6章要約から ・ マークス流 投資におけるリスクの認識の仕方が分かる ・ マークス流 危険な投資 ...

続きを見る

第7章 リスクをコントロールする

要するに投資家の仕事とは、利益を得るために、きちんと理解したうえでリスクをとることだ。

これがうまくできるかどうかが、すぐれた投資家とそれ以外に分け隔てる。

マークスが考える「優れた投資家」とは?

私の考えでは、優れた投資家は、

・ リターンを生み出す能力

・ リスクをコントロールする能力

両者を同じくらい卓越したものをもつ。

高い絶対リターンを記録する方が、見た目も分かりやすく、刺激的だ。

しかし、

・ 低いリスクをとって、ほどほどのリターンを上げる

・ ほどほどのリスクをとって、高いリターンを上げる

このような獲得するリターンに相応する水準よりも、低いリスクをとる者こそ、優れた投資家である。

高いリスク、高リターンは、ほとんど意味をなさない。

なぜなら、

・ 何年にも渡って高リターンの実現が難しいこと

・ 「高リスク」と思われていたことも、実際にはそれほどリスクが高くないこともある

ウォーレン・バフェット、ピーター・リンチなどのような投資の達人。

高いリターンを上げているだけでなく、巨額の損失を出すことなく何十年も安定した成績を記録している。

リターンの獲得だけでなく、リスクのコントロールにおいても優れた手腕を発揮している。

リスク・コントロールの成果は、目に見えないもの

識別可能なのは、「損失」

リスクは影に潜んでいて、目に見えないもの。

非常に重要なポイントは、

「損失が実際に生じるのは、『リスク』と『よくない出来事』が重なったときだけである」

こと。

いくつかの例を使って説明したい。

・ 細菌は病気の原因となるが、細菌そのものは病気ではない

→ 病気は体に細菌にとりついた結果、起きる

・ 住宅に震災時、倒壊を招く建設上の欠陥があるかどうか?

→ 欠陥があり、地震が起きると倒壊する

リスクとは、物事が悪い方向に行った場合に損失が出る可能性である。

物事がうまくいっているかぎり、損失は生じない。

環境が悪くないという事実は、結果的に不必要だったといえる場合でも、リスクをコントロールする必要がなかったことを意味するわけではない。

ここで、重要なのは、損失が生じなかった場合でもリスクが存在していた可能性を認識することだ。

優れたリスク・コントロールが称えられることはない。

安全なポートフェリオ、損失の出る高リスクなポートフェリオ。

どちらも、うまくリスクがコントロールされている可能性はあるが、試される状況にならないため識別されない。

相場の悪い時期を切り抜けられるポートフェリオにするために、リスクをうまくコントロールする必要がある。

よい時期には、目に見えなくてもリスクをコントロールすることがやはり不可欠である。

なぜなら、相場は急転直下する可能性があるからだ。

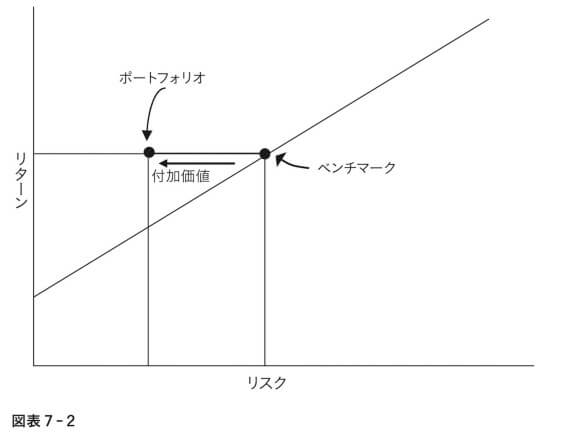

良い運用の定義とは?

【一般的な良い運用】 ベンチマークと同水準のリスクをとって、それよりも高いリターンを達成できるかどうか

※ 補足

共に同じリスクの『ポートフォリオ』 『ベンチマーク』の2つを比較

リターンが大きい方は、ポートフォリオの方。

ポートフォリオの方は、運用者のスキルが生み出した付加価値分、リターンが大きい

一般的な結論は、

「リターンに注目し、リターンをより高くしたポートフォリオは、よい運用である」。

【マークスの考える良い運用】 低めのリスクをとって、一定のリターンを上げる形

※ 補足

共に同じリターンの『ポートフェリオ』『ベンチマーク』の2つを比較

リスクは、ポートフォリオの方が低く、ベンチマークの方が高い

マークスの結論は、

「たとえ同じリターンでも、リスクの低い運用をしているポートフォリオは、よい運用だ」

さらにより巧みな運用とは、以下である

「ベンチマークを下回るリスクを取りながら、ベンチマークと同じではなく、ベンチマークをより上回るリターンをあげる」運用である。

相場が安定あるいは上昇しているときには、ポートフォリオに付随するリスクの大きさは分からないものだ。

ウォーレン・バフェットは、次のように表現する。

潮が引かなければ、泳いでいる者のうち、誰が水着を着ていて、誰が丸裸なのかはわからない

他の投資家よりも低いリスクをとって同じリターンを達成するのは、すばらしい偉業である。

だが、ほとんどの場合、そうした偉業は陰に隠れていて人目につかず、高度な鑑識眼を持つ者にしか評価されない。

・ 通常、相場のよい時期のほうが、わるい時期より長い

・ 『少ない損失』という認識できる(目に見える)形で、リスク・コントロールの真価が明らかになるのは、短い悪い相場の時期

・ リスク・コントロールをしたために、相場のよい時期に逃がしたリターンが大きいのでは?と見える

しかし、相場がよい時期、リスク意識の高い投資家は、

たとえ、必要がなくても、ポートフォリオのリスクをコントロールしていることで、自分は得をしているんだ!

と思うだけで満足する必要がある。

例えるなら、「火事が起きなくても保険に入っていると守られている安心感」と同じ。

ポートフォリオにおけるリスク・コントロールは、非常に重要で、行う価値があることだ。

ただし、リスク・コントロールの成果は、『実現しなかった損失』という目に見えないものでしかない。

要するに投資家の仕事とは・・

知らず知らずのうちにリスクをとることは、大きな過ちとなりうる。

一方で、リスクをよく理解したうえで受け入れることは、非常に賢明でリターンの高い投資につながる。

ほとんどの投資家が「危険だ」と、その投資を避けていたとしてもだ。

要するに投資家の仕事とは、利益を得るために、きちんと理解したうえでリスクをとることだ。

これがうまくできるかどうかが、優れた投資家とそれ以外とを分け隔てる。

利益を得るために、よく理解したうえでリスクをとるとはどういうことか?

オークツリーでは、投資を分析し、リスクを評価する高度な能力を持った専門家を雇い、ポートフォリオを適度に分散化している。

そのうえで、実際に投資するのは、リスクへの見返りを「はるかに上回るリターンが期待できる」と確信した場合に限っている。

この話を『生命保険』を例に考えてみよう。

【認識】 誰もがいつかは死ぬと認識し、保険会社はそれを織り込んだ事業方針を打ち出せる

【分析】 保険会社は、医者を使って保険契約者の健康状態を評価する

【分散化】 年齢・性別・職業などさまざまに異なる保険契約者で構成されるポートフォリオをつくる。(いろいろな人と保険契約すること)

事故災害などの異常事態の影響も考慮している。

【見返り】 保険会社は、契約者が想定されている死亡年齢で死亡すれば、利益が出るように保険料の設計をしている。

このように、オークツリーの投資は、生命保険の例と同様の考え方で行う。

私は、今までもリスクの高い資産も十分に安い価格で買えば、良い投資パフォーマンスを実現できると説いてきた。

重要なのは、資産を十分に安い価格で買うタイミングがいつなのか知ることだ。

よく理解したうえでリスクを取ることは、長期にわたって成功の実績を積み重ねていくのに最適な試練なのである。

「リスク・コントロール」「リスク回避」の違い

リスク・コントロールは必要不可欠だが、リスクをとること自体は賢明とか、無分別とか言えるものではない。

リスクは、絶妙なタイミングでコントロールできる場合もあれば、タイミングを見誤る場合もある。

慎重にリスクをコントロールする者は、自分が未来について知らないということをわきまえている。

彼らは、思わしくない結果になる可能性があることは知っている。

しかし、「どれほど悪くなりうるか」を予測できず、そのせいで誤った判断を下すことが、主な落とし穴となる。

極端な出来事(巨額の損失が発生など)は、まれにしか起きない。

こうした「起きない」時期が続くと、こんな風潮が強まる。

・ よくない出来事は、二度と起きないのではないか

・ (よくないことは起きないから)リスクに関する仮定が保守的すぎる

すると、人は制限を緩め、レバレッジの高い行動をするようになる。

最後には、リスクが顕在化する一歩手前で行動を起こす。

| A | 通例に近い結果 |

| B | Aよりも良い結果 |

| C | Aよりも悪い結果 |

| D | 通常の範囲からはみ出す結果 |

| E | 100年に1回あるかないか |

本章では、リスク・コントロールについて、思いつくままに論じてきた。

ここで特に、「リスク・コントロール」と「リスク回避」の間に重要な違いがある点を明確にしておきたい。

・ リスク・コントロールは、損失を回避するのに最適な手段である

・ 一方で、リスク回避は、結果として利益回避にもなる可能性がある

長期に投資で成功するための道は、やみくもにリスクをとることでない。

リスクをコントロールすることにある。

投資家の成否は、「利益を上げる投資」より、損を出した回数」「損失の規模」である。

巧みなリスク・コントロールこそが、すぐれた投資家のしるしなのだ。

まとめ

いかがでしょうか?

まとめてみます。

✔ 優れた投資家は、以下の2つを兼ね備えている。

・ リターンを生み出す能力

・ リスクをコントロールする能力

✔ 損失が実際に生じるのは、『リスク』と『よくない出来事』が重なったときだけである

✔ リスク・コントロールとは、きちんと理解したうえでリスクを取ること。

リスクコントロールは、非常に重要。しかしその成果は、「実現しなかった損失」という目に見えないもの

✔ 「リスク・コントロール」「リスク回避」の違い

・ リスク・コントロールは、損失を回避するのに最適な手段である

・ 一方で、リスク回避は、結果として利益回避にもなる可能性がある

✔ 巧みなリスク・コントロールこそが、すぐれた投資家のしるし

よろしければ、どうぞ。